Le paysage politique français n’est pas à un paradoxe près. L’opinion publique est largement dominée par une idée tenace de collusion d’élites coupées du Peuple. Que cela soit vrai ou non (tout dépend de quelle « élites » on parle) n’enlève rien au fait que la chose est pour le moins paradoxale si on considère le rôle central occupé par l’opinion – en est-elle consciente ? – au sein du jeu politique. Près de trente ans après mon adhésion au PS, tout ce temps passé à tenter obstinément de lui faire réviser sa position doctrinale me permet aujourd’hui de tirer la conclusion suivante. Loin d’apparaître comme un « donneur de leçon » – les sujets que j’aborde étant largement connus – les freins qu’on m’oppose habituellement suivent à peu près les mêmes préceptes : « Non mais ça, les gens ne le comprendrons pas ! » ou encore « Non mais ça, ce n’est pas ce que les gens attendent« , etc.

Si « les gens » – entendez « l’opinion » – étaient plus conscients de leur poids indéniable sur la décision politique, peut-être s’attacheraient-ils davantage à l’orienter qu’à la vouer aux Gémonies. Et si, pour commencer, on transformait nos incompréhensions en questions fermes adressées à nos élus plutôt qu’en motif de leur tourner le dos ?

En la matière, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais ils tournent invariablement autour du même paradoxe apparent. Que la question soit posée en termes de pouvoir d’achat, de compétitivité économique ou de comptes publics, l’opinion butte invariablement sur la même impasse logique : par quel miracle peut-on s’appauvrir continuellement dans un pays déjà riche et qui continue de s’enrichir, comme l’indique la notion même de croissance, même réputée insuffisante ? La France représente 1% de la population mondiale, produit 2% de la richesse mondiale et vit à crédit écologique à partir de la mi-avril pour le reste de l’année. C’est-à-dire que si le Monde entier vivait comme les français, il aurait besoin des ressources de trois Terres ! Et la croissance serait encore insuffisante pour assurer un niveau de vie décent à minima pour tout le monde ? Si personne ne l’explique, c’est peut-être aussi parce que personne ne pose la question !

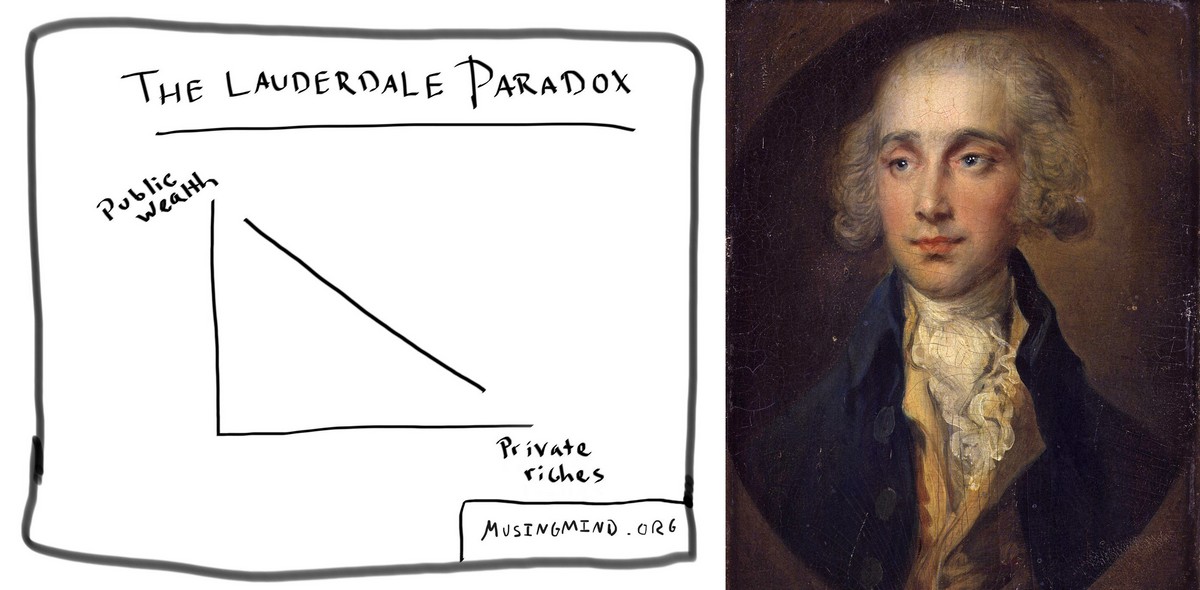

La réponse est pourtant connue depuis plus de 220 ans ! James Maitland (1759-1839), 8e comte de Lauderdale, était un parlementaire britannique sympathisant de la Révolution française et ami personnel de Marat. Il a aussi côtoyé Adam Smith, le « père du libéralisme » pour beaucoup d’économistes. En 1804, le britannique a énoncé le célèbre paradoxe qui porte son nom – le paradoxe de Lauderdale – qui établit que les fortunes privées progressent à raison inverse de la richesse publique. Le « paradoxe » n’est en fait qu’apparent : il ne faisait que préfigurer la future dialectique centrale de Marx entre valeur d’usage et valeur d’échange. L’exemple le plus parlant de cette différence nous est fourni par l’air respirable. Sa valeur d’usage est évidente. On peut même la considérer comme la plus élevée qui soit, si on considère le temps qu’il est possible de tenir sans respirer. Sa valeur d’échange en revanche, n’est pas seulement faible, mais purement et simplement nulle du fait de son abondance. Il y a bien d’autres exemples : une forêt a de multiples valeurs d’usages (stabilisation des sols, purification de l’air, régulation des débits de l’eau, agrément des paysages, contribution au bien-être, maintien de la biodiversité, etc.). Sa valeur d’échange dépend en revanche de la coupe du bois et de sa revente au détail, soit sur la destruction de sa valeur d’usage (en dehors des coupes raisonnées).

La richesse publique s’évalue en terme de valeur d’usage, qui repose sur le principe d’abondance (du moins de suffisance compte-tenu de la finitude des ressources). La richesse privée, elle, s’évalue en terme de valeur d’échange qui repose à l’inverse sur le principe de rareté. Par exemple, la richesse privée d’un producteur agroalimentaire repose sur le prix de ses produits. Il sera d’autant plus « riche » qu’il vendra cher. Une richesse alimentaire publique reposerait à l’inverse sur une offre abondante à des prix abordables. L’intérêt public évolue donc bien à raison inverse de l’intérêt privé, confirmant l’intuition de Lauderdale. De là suit que le mot « richesse » n’a pas du tout le même sens selon qu’elle soit publique ou privée. Le parlementaire britannique regrettait, déjà en son temps, en citant le célèbre philosophe John Locke, « les méprises et la confusion qu’un faux emploi des mots répand dans le monde ». Il dénonçait aussi en ces termes l’erreur d’Adam Smith : « l’usage indifférencié du terme de richesse, pour désigner à la fois la richesse d’une nation (Wealth of a nation) et les fortunes des individus (riches of individuals) ».

Ainsi, en plus de la fiction du « ruissellement » à laquelle plus personne ne croit, Le mythe libéral repose aussi sur l’illusion d’une richesse nationale considérée comme la somme des richesses individuelles, alors que c’est tout l’inverse : la somme des richesses individuelles augmente à raison inverse de la richesse publique, autrement dit des biens communs. Un système économique fondé sur l’accumulation de valeurs d’échange (ce que mesure effectivement le PIB et par suite la « croissance ») n’est donc possible qu’au détriment de la richesse commune, autrement dit réelle (l’abondance vaut plus que la rareté, sauf en valeur d’échange). Le mot « richesse » est ainsi utilisé dans un double sens contradictoire. Les citoyens que nous sommes seraient sans doute inspirés à ne conserver l’usage du mot « richesse » (étymologiquement proche de confiscatoire) que pour son usage privé et à préférer pour l’usage public le mot « prospérité » (étymologiquement proche d’espoir ou espérance). Nous serions ainsi plus à même d’entendre la réalité des discours politiques et médiatiques à chaque fois qu’ils parleront de « création de richesse », et surtout à mieux comprendre la corrélation avec la baisse régulière de notre niveau de vie, autrement dit de la prospérité (publique).

Dans « Le Prince », Machiavel conseillait à ce dernier de s’appuyer sur le Peuple plutôt que sur les « Grands », car il « peut faire et défaire les Grands à son gré, tandis qu’il lui faut gouverner toujours ce même Peuple ». Inutile de chercher plus loin la raison sous-jacente à la mondialisation : permettre aux « Grands » de s’affranchir de la tutelle du « Prince ». Car enfin, si l’alibi de « l’efficience » économique tenait, Il n’aurait nul besoin de s’accompagner de l’obsession de « libéraliser », autrement dit de privatiser, le moindre pan de l’activité économique. Cela ne peut s’expliquer que par une volonté de priver les États de toute ressource économique propre, autre que fiscale, cette dernière présentant la faculté de pouvoir être facilement contrainte par la finance sous l’alibi de la compétitivité, ce que nous voyons précisément à l’œuvre aujourd’hui.

En d’autres termes, ce à quoi nous assistons aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une patiente entreprise d’appropriation, amorcée en 1945 et pensée à l’échelle de plusieurs générations, de la chose publique par une caste dominante mondialisée. Le milliardaire américain Warren Buffett déclarait en 2005, dans une célèbre interview de CNN : « Il y a une lutte des classes, mais c’est ma classe, celle des riches qui la mène. Et nous la gagnons ! ». Si les réalités économiques actuelles imposent à n’en pas douter des politiques redistributives, avec tout ce que cela implique, un véritable projet sociétal alternatif impose de viser, dans un avenir proche, le retour dans le giron public des activités économiques qui relèvent des charges contraintes pesant sur le pouvoir d’achat. Cela pour en réduire la pression sur les ménages, mais aussi pour s’affranchir du carcan budgétaire en assurant les ressources nécessaires, autres que simplement fiscales, au financement du modèle social auquel nous tenons.

—

© Graphique : Oshan Jarow (@oshanjarow) / Mind Matters (musingmind.org).

© Portrait : National Portrait Gallery, Londres, domaine public.